2009-08-18

昼の田んぼ道

カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-17

犬山

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-16

朝の田んぼ道

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-14

琵琶湖

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-13

2009-08-11

テニス屋 8

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

テニス屋 7

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-10

田んぼ 4

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

テニス屋 6

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-09

米花

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-08

坂本

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-07

テニス屋 5

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-06

パタパタロック

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-05

日吉大社

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-04

テニス屋 4

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-03

先生の田畑

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-02

花火大会

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-08-01

七輪

カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-31

田んぼ 3

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-30

穂

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-29

2009-07-28

テニス屋 3

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-27

テニス屋 2

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-26

ヤモリ

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-25

農家直配卵

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-24

2009-07-23

水田

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-22

天災 下

カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-21

天災 上

カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-20

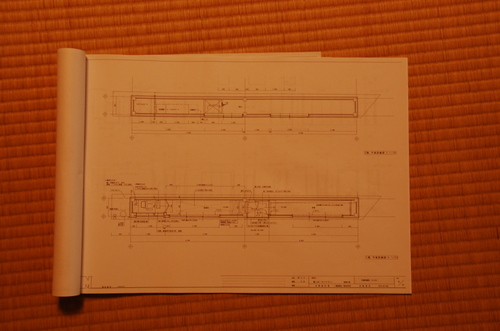

ヨット 下

カテゴリー: 1 ヨットと山 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-19

ヨット 中

カテゴリー: 1 ヨットと山 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-18

ヨット 上

カテゴリー: 1 ヨットと山 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-17

水田 After

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-16

水田 Before

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-15

無題

七月十五日、送り火。

ご先祖様が、あの世に無事帰れるよう、家の前で送り火を焚きました。

おっさまが、盆とはご先祖様に感謝をすることだとおっしゃいました。

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-14

テニス屋 1

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-13

無題

七月十三日、迎え火。

ご先祖様が、家に迷われぬよう、家の前で迎え火を焚きました。

仏壇の前に位牌を並べて、ご馳走をおいて、おっさまが来られる。

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-12

川上り

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-11

田んぼ 2

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-10

坂本

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-09

比叡山坂本

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-08

芦屋

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-07

近江八幡

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-06

マンション

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-05

ホタル

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

2009-07-04

近江八幡

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

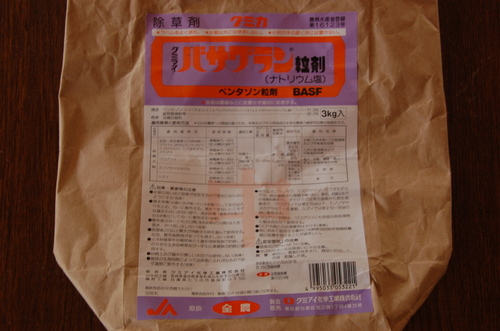

2009-07-03

除草剤

| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

アバウト

カテゴリー

- GREEN SQUARE (工場を住宅に模様替え) 1009→1205 (21)

- re + house (リフォーム) 1112→1209 (11)

- WGP FACTORY (工場2,500㎡) 1006→1105 (7)

- 世代を繋ぐ庭 (木造平屋) 1201→ (12)

- 八百津の家 (住宅) 1108→ (14)

- 妹たちのいえ (30坪の小さな家) 1105→1112 (20)

- 設計 (いろんな現場) 1004→ (37)

- 農家の再生 (季節を知る) 1103→ なし (3)

- 1 ヨットと山 (21)

- 2 野良 (58)

- 3 自宅 (43)

- 4 記録 (64)

- 5 サロン (29)

- 6 子供 (24)

- 7 news (5)

- 8 休日 (20)

- 9 建築 (28)